Страны с доходами ниже среднего уровня. Страны которые развиваются с низким уровнем доходов

Всемирный банк ежегодно классифицирует страны и территории мира по уровню ВНД надушу населения. Классифицируются 208 стран (все независимые государства - члены ООН и страны, имеющие численность населения более 30 тыс. чел.). Классификация создаётся для анализа мировой экономики и определения приоритетов помощи беднейшим странам.

Нам казалось, что любая страна, имеющая менее половины среднего скорректированного дохода на душу населения, безусловно, может считаться бедной. Нижняя половина этой группы, особенно тех, которые имеют 0, 25 или менее от среднего дохода в мире, будут классифицироваться как крайняя нищета. Это будет группа, о которой мы говорим, когда говорим о разрыве между богатыми и бедными. Разумеется, богатые - это те, кто относится к высшей категории нашего ранга, особенно к тем, у кого в четыре или более раз средний доход в мире.

Преимущество разделения категорий доходов на десять групп состоит в том, что мы можем использовать метод регрессии для определения коэффициента Парето без чрезмерной потери степеней свободы. Он также рассчитывает абсолютный перерыв в доходах между группами с высоким и низким доходом на душу населения. Также рассчитывается соотношение богатых и крайне бедных. На следующем шаге генерируются и печатаются четыре момента распределения и его бета-коэффициенты вместе со стандартным отклонением. Эти коэффициенты приведены в терминах скорректированного среднего и долларового значений.

На основании величины ВНД на душу населения выделяются три основные группы стран:

- страны с низким доходом;

- страны со средним доходом (в том числе с доходом ниже среднего и выше среднего);

- страны с высоким доходом.

Однако известно, что страны, имеющие сходные показатели ВНД на душу населения, имеют разную историю и тип экономического развития. Так, в число стран с высоким уровнем дохода входят богатые нефтедобывающие монархии (Бахрейн, Бруней, Объединённые Арабские Эмираты), офшорные территории (Каймановы острова, остров Мэн, Нидерландские Антильские острова и др.), а также США, Германия, Италия и другие экономически развитые страны.

Это позволяет сравнивать в профиле в пределах распределения данного года, используя как скорректированные коэффициенты по среднему, так и в абсолютном выражении. Коэффициенты, скорректированные по среднему значению, также позволяют проводить межвременные сопоставления из года в год.

Мы рассчитали коэффициенты Парето в годы нашего исследования, используя метод наименьших квадратов с модификацией: мы показываем логарифм населения с определенным доходом или более по вертикальной оси, но по горизонтальной оси вместо категории дохода в В долларах мы используем логарифм дохода на душу населения, скорректированный в среднем. Ниже мы приводим таблицу, содержащую основные коэффициенты распределения за годы нашего исследования. В частности, коэффициент Парето, коэффициент Джини, разрыв между крайне бедными и богатыми, скорректированный по среднему значению, стандартное отклонение этой меры, абсолютный разрыв, его стандартное отклонение и, наконец, соотношение между богатейшими странами и беднейших.

За последние десятилетия различия между группами стран Всемирного банка возрастали.

Карьера. Мировая экономика

Специалисты в области международной экономики занимаются сбором и анализом статистических данных по странам и регионам мира, прогнозами социально-экономического развития.

Предполагаемое место работы - международные организации системы ООН, офисы руководящих органов интеграционных объединений, научно-исследовательские институты и фонды.

Одна из первых вещей, которая нас поражает в приведенных выше расчетах, заключается в том, что, хотя тенденция абсолютного разрыва между группами с высоким и низким доходом ухудшалась по прошествии многих лет, относительный разрыв не повторил этого поведения.

Первый говорит, что ситуация ухудшилась, а коэффициент Джини отрицает эту тенденцию. Поскольку корректировка кривой Парето не идеальна, мы склонны принимать диагноз индекса концентрации Джини. Это подтверждается, когда мы обнаруживаем, что другие коэффициенты более согласуются с мерой Джини, чем с Парето. Еще одна тенденция, которая поражает нас как интересную, заключается в том, что средний скорректированный разрыв между богатыми и бедными странами наряду со стандартным отклонением среднего скорректированного дохода на душу населения - почти идеальные образы друг друга.

Для успешной карьеры надо знать несколько иностранных языков (в том числе обязательно - английский), знать географию и экономику стран мира, особенности национальных систем учёта показателей. Эти знания можно получить, если поступить в экономический вуз по специальностям «Мировая экономика», «Экономика», «Международные экономические отношения».

Это полезное наблюдение, поскольку оно показывает нам, как стандартное отклонение, скорректированное по среднему, отражает относительный разрыв. Это, по сути, лучший показатель того, как рассеяние вокруг среднего действует от периода к периоду. Однако традиционный акцент был сделан на разрыв между богатыми и бедными странами мира, что, кроме того, отражено в названии книги Циммермана «Богатые страны и бедные страны», растущий разрыв.

Этот традиционный акцент также отражен в первом абзаце доклада Пирсона Комиссии международного развития: «Растущий разрыв между развитыми и развивающимися странами стал центральной проблемой нашей эры». Рассмотрим теперь общие выводы, которые можно сделать из наших расчетов.

Основанием для этой классификации является ВНД на душу населения - объективный показатель, который отражает состояние экономики страны.

Ежегодно пороговые значения пересматриваются, чтобы учесть уровень инфляции.

Подобные классификации создаются для выявления беднейших стран, чтобы предоставлять им самые выгодные условия кредитования и помощь в развитии.

После этих лет произошло небольшое ухудшение. Хотя коэффициент Парето оставляет желать лучшего в отношении его абсолютной точности при описании распределения доходов в мире, его уровень дает нам сравнительные данные для вставки в следующем обсуждении, в котором Дэвис выдвигает гипотезу об уровне коэффициента концентрации и, следовательно, коэффициента Парето.

В равной степени социалистические тенденции испанского правительства после падения монархии, безусловно, значительно снизили концентрационный показатель его нормы Паретеаны. Таким образом, гражданская война могла быть следствием этого нарушения. Американская гражданская война была в значительной степени следствием проблемы рабства в южных штатах. Предполагается, что задержка в экономическом восстановлении Юга по сравнению с Севером была связана не столько с тем, что Север победил, сколько вытеснил параметры концентрации.

Таблица 5. Классификация стран и территорий мира по уровню валового национального дохода на душу населения, 2011 г.

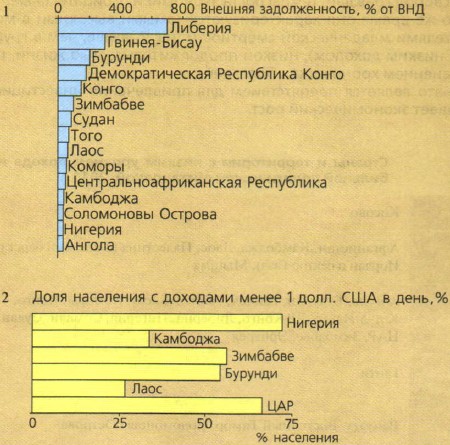

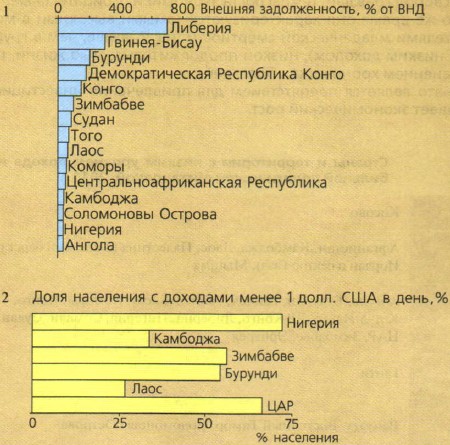

Всемирный банк выделяет также группу развивающихся стран с критическим уровнем внешней задолженности. В 2006 г. к этой группе относилось 40 стран, большая часть их них находится в Африке (33 страны), 5 - в Латинской Америке, 2 - в Азии (Непал и Киргизия).

Мы предположим, что революция вероятна в любой экономике, где показатель концентрации превышает определенное критическое значение, превышающее 0, 5, а гражданская война вероятна в любой экономике, где индекс концентрации падает ниже определенного критического значения менее 0, 5. Поскольку в первый момент затрагивается масса людей, революция будет быстрой и необратимой. Во второй момент влияют более высокие экономические классы, численно малые, но находчивые. Поэтому задержка в гражданской войне для получения дохода в стране начинается и будет иметь длительный срок, а следовательно, превышать наши результаты, поэтому необходимо достичь успеха в мире в целом.

Рис. 99. Качество жизни в странах с низким уровнем дохода и нестабильной политической обстановкой: 1 - в странах с низким уровнем дохода и нестабильной политической ситуацией размер накопленного долга превышает объём ВНД в несколько раз; 2 - значительная часть населения в странах с низким уровнем дохода и нестабильной политической обстановкой имеет доходы менее 1 долл. США в день

Подкрепляется стороной наемными средствами. Каковы критические пределы, которых у нас нет, в настоящем, способы оценки. В Соединенных Штатах, если мы исключаем период Первой мировой войны, индекс концентрации варьировался от примерно 0, 40 до примерно 0, 60 без серьезных политических беспорядков. Поэтому мы можем предположить, что эти ограничения еще не являются политически опасными.

Понятно, что ограничения, которые Дэвис оказывает на страхование диверсификации доходов внутри страны, намного превышают наши результаты для всего мира. Подтвержденный исторической перспективой Циммермана, мы видим, что мир находится на очень высоком уровне концентрации доходов. Тот факт, что по одной стороне шкалы 6% населения получает 36% дохода, а у остальных 53% населения только 9, 6% мирового дохода уже свидетельствует о том, что ситуация взрывоопасна. Наши расчеты показали, что не было окончательной тенденции к улучшению ситуации.

Страны и территории с низким уровнем дохода и нестабильно политической обстановкой

В эту группу Всемирный банк включает 25 стран с низким доходом и с самыми острыми проблемами экономического развития и качества жизни.

Здесь проживает почти 500 млн человек, половина из которых имеет доход менее 1 долл. в день.

В этих странах продолжаются внутриполитические конфликты, нет достаточной безопасности, имеют место коррупция, нарушения прав и свобод граждан, темпы роста экономики отрицательные.

Напротив, если мы возьмем результаты Циммермана вместе с нашими, перспективы на будущее выглядят немного обнадеживающими. Китайцы станут почти такими же богатыми, как европейцы. Догоняющая уверенность, которая не уступит место обсуждению между экспертами.

Возникновение в середине классификации?

Это вывод, который накладывается на чтение таблицы, опубликованной международной организацией. За ней последует Норвегия, чья нефть делает богатство, и Швейцарию. Если Люксембург, конец финансовой тайны или нет, останется на вершине рейтинга, разве мы не можем предвидеть потрясение посреди него, страны с сильным ростом догоняют и удваивают некоторые?

В то же время они характеризуются самыми высокими в мире показателями младенческой смертности (на У3 выше, чем в группе стран с низким доходом), низкой продолжительностью жизни, распространением хронических болезней.

Всё это является препятствием для привлечения инвестиций и сдерживает экономический рост.

Таблица б. Страны и территории с низким уровнем дохода и нестабильной политической обстановкой, 2011 г.

Корея выиграла у Чили

На самом деле это не так. Но другие страны находятся на одном склоне. Среди стран, которые действительно набирают силу, можно найти Корею, переходящую с 20-го на 11-е место в Чили. Несмотря на то, что в странах с низкими доходами рост, как правило, быстрее, не будет полного догоняющего уровня производительности.

Италия теряет импульс, как и Франция

Испания также упала с 23-го на 27-е, а Ирландия сократилась с 5-го по 16-е из-за ослабления производительности. Более пристальный взгляд на национальные доходы на душу населения предлагает другую и более тонкую картину. В результате разрыв в доходах между этими двумя группами стран сужается. Однако более пристальный взгляд на национальные доходы на душу населения предлагает другую и более тонкую картину.

26.5. Классификация развивающихся стран

Неодинаковое положение развивающихся стран находит от ражение в их классификации на определенные группы. Для вы деления групп в подсистеме развивающихся стран используются различные критерии - географическое положение (регионы и субрегионы), уровень промышленного производства, его доля в экспорте, уровень экономического развития, способность к са моразвитию.

Мы прогнозируем, что рост доходов на душу населения в развивающихся и развивающихся странах вырастет с 3, 2% в этом году до 3, 6%. Однако на эти прогнозы сильно влияет рост двух крупнейших экономик, а именно: Китая и Индии. Неудивительно, что мы ожидаем, что рост в странах с формирующимся рынком на душу населения будет намного сильнее, чем в других регионах, на уровне 5, 4% против примерно 1% в странах Африки к югу от Сахары на Ближнем Востоке. Восточной и Северной Африке, а также в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Еще большая разница между экспортерами и импортерами топлива, причем Китай и Индия входят в число последних. В этих прогнозах учитывается постоянная корректировка в этих странах постоянного снижения цен на нефть, а также реформы, которые должны давать дивиденды только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Выделяется группа новых индустриализующихся стран(НИС). К ним относятся страны с относительно высоким уровнем эконо мического развития и существенным, развивающимся,многоотрас левым по структуре промышленным сектором (20% ВВП). Для НИС характерны более высокие темпы хозяйственного разви тия, превышающие аналогичные показатели других развиваю щихся и промышленно развитых стран. Ведущей отраслью эко номического развития почти всех НИС стала многоотраслевая обрабатывающая промышленность. Основной статьей экспорта всех НИС стали обработанные товары. У 15 стран они превы шают 50% их экспорта.

В целом перспективы конвергенции не так хороши для многих развивающихся и развивающихся стран. Доходы более четверти стран этой группы должны отклоняться от доходов развитых стран. Из них 18 - экспортеры топлива, а 10 - небольшие страны. Приоритеты ускорения конвергенции доходов, естественно, варьируются от страны к стране. Однако некоторые из них относятся к большинству из них. Среди стран-экспортеров топлива необходимо приспособиться к снижению нефтяных доходов, предпринимая конкретные шаги по диверсификации экспорта и источникам роста.

В экономическом развитии для большинства из них харак терны тенденции, присущие зрелой капиталистической эконо мике. Идет процесс концентрации производства и капитала, формируется финансовый капитал. В наиболее развитых странах образовались ТНК.

НИС в большинстве своем состоят из латиноамериканских государств и стран Юго-Восточной Азии. Уровень их ВВП на душу населения соответствует таким промышленно развитым странам, как ЮАР, Греция, Португалия. Вхождение этих разви вающихся стран в промежуточную зону сохраняет целостность мировой хозяйственной системы.

Диверсификация экономики также является важной целью для многих малых стран. В ряде стран, вероятно, необходимо будет дождаться, когда внутренняя политическая напряженность или геополитические конфликты будут решены в целях улучшения перспектив. Всемирный банк классифицирует страны на четыре отделения в зависимости от уровня дохода; с высоким доходом, с высоким уровнем дохода, с низким уровнем дохода или с низким уровнем доходов. Бреттон-вудское учреждение утверждает, что пороговые значения классификации пересматриваются ежегодно.

Пороговые пороги в этом году были незначительными. снизился из-за низкой инфляции цен и укрепления доллара. Тот же институт также объясняет, что классификация пересматривается каждый год по двум причинам. Во-вторых, пороговые значения, которые различают каждую категорию доходов, корректируются с учетом инфляции, чтобы обеспечить им постоянную значимость с течением времени, сказал Всемирный банк. Алжир занимает поул-позицию в странах Магриба, что подтверждает позитивную эволюцию индекса развития человеческого потенциала.

Новые индустриализующиеся страны характеризуют тесные связи с финансовой системой развитых стран. Для всех НИС характерен высокий уровень внешней задолженности ведущим развитым странам.

В зависимости от уровня экономического развитияразвиваю щиеся страны делятся на три категории: страны с высоким, сред-

ним и низким уровнем дохода. Выделяются также страны - экс портеры и импортеры нефти, страны с высоким уровнем задол женности.

В группу стран с высокими доходами на душу населения, характерными для промышленно развитых стран, входят Бру ней, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других территорий.

Группа стран со средними показателями ВВП на душу населения делится на две подгруппы: с доходами выше среднего уровня и с доходами ниже среднего уровня. В целом в эту груп пу в основном входят новые индустриализирующиеся страны и страны-нефтеэкспортеры. В них преодолевается аграрная и сырьевая специализация их экономики, формируется диверси фицированный промышленный комплекс, вырабатывается мо дель приспособления к международным рынкам.

Подгруппу нефтеэкспортирующих стран составляют 19 государств, в экспорте которых нефтепродукты превышают 50%. В ряде этих стран вначале была создана материальная ос нова, а затем дан простор для развития капиталистических про изводственных отношений. В них сложился так называемый рентный капитализм.

Значительная часть «новейшей» крупной буржуазии этих стран - преимущественно рантье, живущие на доходы не толь ко от нефти, но и на операциях с нефтедолларами. Эта группа в наименьшей степени связана с национальной экономикой и концентрируется преимущественно вокруг банковских объеди нений, действующих за рубежом. Немалая часть доходов таких нуворишей превращается в сокровища, значительные средства расходуются на приобретение новейших автомобилей, строи тельство роскошных вилл.

Третью группу в развивающемся мире образуют страны с низким уровнем дохода, или бедные страны, в которых ВВП на душу населения в 1995 г. не превышал 750 долл. В эту подсис тему входит порядка десяти азиатских стран преимущественно из Южной Азии и Индокитая, а также Гайяна, Гаити, Гондурас и Никарагуа из Латинской Америки.

Особое положение в группе бедных стран занимают Индия и Китай, обладающие огромным экономическим потенциалом,

разнообразной отраслевой структурой огромными внутренними рынками. В Индии в результате социально-экономической эво люции капиталистический сектор достиг среднего уровня разви тия и преодолел основные внутренние воспроизводственные диспропорции.

В Китайской Народной Республике, возникшей в результате национально-освободительной и последовавшей за ней граж данской войны 1945-1949 гг., была ликвидирована феодальная собственность, собственность компрадорско-бюрократического капитала, проведена коллективизация сельского хозяйства, ого сударствлена средняя промышленность в форме совместных предприятий. В результате сложной и противоречивой индуст риализации промышленность заняла ведущее место в народном хозяйстве (17% ВВП в 1949 г.). В 1979 г. КНР, входившая в ми ровую социалистическую систему, получила статус развиваю щейся страны.

Наименее развитые страны. Особенность социально-эконо мического развития подсистемы развивающихся стран состоит в том, что в ней увеличивается число наименее развитых, бед нейших стран. В эту группу по классификации ООН входят страны, которые не обладают способностью к саморазвитию и не имеют внутренних источников преодоления низкого уровня развития. Количество наименее развитых стран за 70-90-е годы увеличилось вдвое и достигло 48 (33 - в Африке). На их терри тории проживает 10,3% населения мира, но они производят только 0,6% мирового продукта.

В группу наименее развитых стран входят малые по числен ности населения страны, за исключением Бангладеш, - свыше 120 млн, Эфиопия - 60 млн, Демократическая Республика Конго, Мьянма - свыше 50 млн человек.

В производстве наименее развитых стран основное место за нимает сельское хозяйство - свыше 38% ВВП. Доля его за 80 - 90-е годы не изменилась. В сельском хозяйстве этих стран заня то 73% рабочей силы, а во всех развивающихся странах - 59%. Во многих из них сохраняются значительные докапиталистиче ские отношения.

Темпы экономического роста этой группы стран уступали соответствующим показателям развивающихся стран в целом. В

1998 г. средний доход на душу населения в них составлял только 20% среднего уровня всех развивающихся стран (1980 г. - 28%). Снижение уровня экономического развития произошло в связи с ухудшением внешних факторов развития, с ростом их зависи мости от экспорта сырьевых товаров. Эта подгруппа сохраняется в качестве отсталого сырьевого придатка западных стран. Доля обрабатывающей промышленности в их производстве в 90-е го ды сократилась до уровня 1970 г. - 9% ВВП.

Помимо указанных общих причин отрицательное влияние на экономическое развитие ряда беднейших стран оказывает зна чительная социальная и политическая нестабильность. Огром ный ущерб хозяйству Анголы, Демократической Республики Конго, Мозамбика, Сомали, Эфиопии нанесли гражданские войны. Хозяйственное развитие данной подгруппы тормозят традиционные секторы, особенно в сельском хозяйстве. В ре зультате они все больше отстают от основных направлений на учно-технического и социального прогресса. Если основные движущие силы развития многих стран периферии мирового хозяйства находятся внутри них, то для наименее развитых стран внешний фактор играет почти абсолютную роль. Все по пытки этих стран вырваться из порочного круга нищеты собст венными силами до сих пор не привели к заметному изменению их положения. Раньше эту группу развивающихся стран часто называли «четвертым миром».

Итак, подсистема развивающихся стран содержит две проти воположные по уровню экономического развития группы стран: новые индустриализующиеся страны и наименее развитые стра ны. Разрыв в уровнях ВВП на душу населения между ними пре вышает показатель разрыва между развитыми и развивающими ся странами (соответственно 13 раз по отношению к странам Латинской Америки и 5 раз по отношению ко всем развиваю щимся странам).

Развивающиеся страны отличаются друг от друга не только социально-экономической структурой, уровнем экономического развития. Общественные структуры этих стран развиваются в рамках различных локальных цивилизаций и содержат в себе разное социокультурное наполнение.

Вопросы к т е м е

1. В чем заключается суть многоукладности развивающихся стран?

2. Почему традиционные уклады препятствует развитию произво дительных сил?

3. В чем проявляется слаборазвитость и отсталость развивающихся стран?

4. Перечислите основные черты зависимого развития. Проявляют ся ли они в настоящее время?

5. Определите характерные черты социальной структуры разви вающихся стран.

6. Какова роль государства в преобразовании традиционных структур и развитии производительных сил?

7. По каким критериям можно выделить новые индустриализую щиеся страны?

8. Каковы особенности положения беднейших стран в мировом хозяйстве?

ВНУТРЕННИЕ РЫНКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Развитие хозяйства неразрывно связано с состоянием и осо бенностями внутренних рынков. Они в значительной степени определяют движущие силы экономических процессов, являют ся не только основой воспроизводства, но и выполняют особую миссию в социальной сфере, вовлекая в производственные от ношения людей вне зависимости от их места в сословной ие рархии. Поэтому степень развития рыночных отношений высту пает показателем социально-экономических сдвигов в рассмат-^ риваемой группе стран.

Образование внутренних рынков и развитие внутрихозяй ственных связей в развивающихся странах происходило одно временно с включением их в качестве колоний и полуколоний в мировое хозяйство, нередко на основе принудительно навязан ных внешнеэкономических связей. Создав определенные пред посылки для экономического роста, это обстоятельство придало развитию периферийных стран однобокий характер. В западных странах процесс образования и развития внутренних рынков шел на основе расширенного воспроизводства.

27.1. Объем и уровень развития рынков

Рынки большинства развивающихся стран невелики, если судить о них по величине ВВП, который характеризует величи ну ресурсов, поступающих в распоряжение каждой страны. Объ ем ВВП всех развивающихся стран, определенный на основе текущих валютных курсов, лишь на треть превосходит соответ ствующий показатель Японии, уступая США почти в 1,3 раза. Масштабы производства и потребления в КНР почти соответст вуют масштабам Италии, Индии - Испании. Масштабы по требления всей Южной и Юго-Восточной Азии примерно рав-

ны соответствующим показателям одной из ведущих западно-ев ропейских стран.

Объемы ВВП, рассчитанные на основе покупательной спо собности валют, дают более благоприятные показатели ддя раз вивающихся стран. В этом случае на все развивающиеся страны приходится чуть больше 1/3 мирового потребления. Но его объ ем в странах Латинской Америки несколько превосходит япон ский, в странах Ближнего Востока уступает германскому, а всех стран Африки уступает французскому. Вместе с тем величина внутренних рынков ряда развивающихся стран, подсчитанная по этому методу, сопоставима с величиной рынков промышлен но развитых стран. Среди 50 крупнейших по объему ВВП стран мира насчитывается 15 развивающихся стран, включая КНР, Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию, Иран. В основном это страны с большой численностью населения.

Другим обобщающим показателем масштаба развития рынка может служить величина дохода на душу населения. В среднем данный показатель, подсчитанный на основе текущих валютных курсов, уступает, как выше уже отмечено, промыш ленно развитым странам Запада в 21,2 раза, колеблясь в преде лах 111 раз для наименее развитых стран и 7,5 раза для стран со средним уровнем развития. В данном случае среди 50 ведущих стран мира по величине ВВП на душу населения оказывается только 13 развивающихся стран. Это Аргентина, Мексика, Чи ли, нефтедобывающие страны Персидского залива. При подсче те валового продукта на базе покупательной способности валют разрыв в уровнях дохода на душу населения будет меньше.

Покупательная способность рынка связана не только с высоким уровнем экономического развития, но и с численно стью населения. У 12 государств подсистемы развивающихся стран численность населения превышает 50 млн, у других со ставляет 13-20 млн человек. Небольшая численность населения побуждает малые страны концентрировать свои усилия на огра ниченном числе производств и вынуждает их к интенсивному участию в международном разделении труда.

Особенностью рынков развивающихся стран является то, что значительная часть их населения до сих пор получает нема лую часть своих жизненных средств от натурального, нетовар ного производства (5% - в Латинской Америке, 23 - в странах

Азии, 25% - в Африке). Поэтому даже в крупных странах объ ем реального платежеспособного спроса остается ограниченным.

Уровень развития внутренних рынков во многом опреде ляется распространением наемного труда, качественным харак тером найма. В среднем доля лиц наемного труда составляет примерно 47% самодеятельного населения. Институт наемного труда характеризуется большим своеобразием, которое ставит его в той или иной мере вне рынка. В странах Азии около 49% лиц, работающих по найму, сосредоточено в сельском хозяйст ве. Немалую их часть составляют поденщики, владеющие собст венными маленькими участками земли и поэтому связанные с натуральным хозяйством. Их зависимость от рынка средств су ществования остается ограниченной. Следовательно, в выше приведенную цифру входят и докапиталистические формы най ма, которые не обеспечивают ни расширенного воспроизводст ва, ни личной независимости работника.

В ряде стран незарегистрированная, нелицензированная и иногда незаконная деятельность часто играет доминирующую роль в занятости и производстве. Это особенно сильно проявля ется в аграрном секторе Африки, где неформальная деятель ность обеспечивает 75% занятости и 40% ВВП. Некоторые оценки показывают, что 1/4 рабочей силы африканских стран занята неформально в промышленности и услугах.

Одна из важных особенностей внутренних рынков заклю чается в том, что сфера потребления обладает определенной ав тономностью к производству. Она играет менее активную роль в формировании производственного процесса, чем в развитых странах. Помимо названной выше причины, связанной с соста вом наемной рабочей силы, на данное положение влияют и другие. Разработка природных ресурсов началась на раннем эта пе вне связи с развитием внутренних потребностей стран миро вой периферии. Она обычно предшествовала значительному распространению в них товарно-денежных отношений. Экс портно-ориентированные производства в целом ряде стран при обрели самодовлеющий характер и в ряде случаев до сих пор имеют ограничительные хозяйственные связи с местной эконо микой.

Важный показатель общей трансформации хозяйствен ного механизма - развитие денежного рынка, о росте которого

говорит отношение суммы кредитных обязательств внутри стра ны к величине ВВП. В 90-х годах кредиты, полученные в бед ных странах, колебались в пределах 60-80% ВВП, в странах среднего уровня развития - 50-60%, что было ниже уровня развитых стран в 2-2,5 раза.

27.2. Потребительский спрос

Развитие экономики во многом определяется состоянием и развитием основных компонентов спроса - потребительского и производственного.

Общие положения. Потребительский спрос выступает веду щим фактором экономического роста стран мировой перифе рии. Его роль неодинакова в различных группах стран: более значительна в небольших по населению и в наименее развитых странах. Здесь сказывается ограниченность потенциала внутрен него рынка производственных товаров. В этих странах даже от расли, производящие товары первой необходимости, нередко ориентированы на внешний рынок.

Наибольший вклад этот сегмент совокупного спроса вносит в прирост традиционной продукции потребительского назначе ния. Это прежде всего пищевкусовая и текстильная промыш ленность. По мере сдвигов в системе предпочтений потребите лей заметно растет стимулирующее влияние потребительского спроса на передовые в техническом отношении товары (бытовая электроника, личный автотранспорт и т.д.).

Наряду с указанными секторами высокую зависимость от потребительского спроса демонстрирует также третичный сектор экономики (сфера услуг).

Рынок товаров и услуг потребительского назначения опреде ляется частными расходами. В 60-е годы они обеспечивали бо лее 80%, а в 90-е годы - 65% совокупного спроса. Структура потребления зависит от целого рада факторов: величины дохода, социального положения человека в обществе, культурного уров ня, национальных традиций, климатических условий, демонст рационного эффекта и т.д.

Факторы потребительского спроса. Основную массу работаю щих по найму составляет неквалифицированная и малоквали-

фицированная рабочая сила, стоимость которой невысока, усту пает уровню западных стран примерно в три раза. Уровень ее потребностей также ограничен вследствие характера социальноэкономической среды, откуда эта рабочая сила мобилизуется. При слабой организованности малоквалифицированные работ ники не в состоянии добиться улучшений в оплате своего труда. Этому препятствует также огромная полная и скрытая безрабо тица.

Наемные работники в развивающихся странах нередко ис пользуются в условиях хищнического отношения к труду. Вос производство семей рабочих нередко перекладывается на тради ционные уклады в сельской местности. Все это предопределяет дешевизну рабочей силы, что позволяет предпринимателям рас сматривать ее как менее значимый элемент издержек производ ства и недооценивать условия ее воспроизводства.

Развивающиеся страны характеризуются не только низким уровнем оплаты труда, но и огромными массивами нищеты и голода. Все это сопровождается глубокой дифференциацией ин дивидуальных доходов, концентрацией покупательной способ ности и совокупного покупательского спроса в руках узкого слоя населения. В 90-е годы имущие верхи, составляющие 10% населения, получали почти столько же национального дохода, сколько 60% жителей низших социальных групп. В последние десятилетия произошли определенные изменения в распределе нии между различными группами населения, однако нет явных признаков существенного сокращения разрыва в уровнях дохо дов.

Огромные разрывы в потреблении отмечаются в странах Ла тинской Америки и Африки. В крупных латиноамериканских странах 10% верхних по доходам слоев населения потребляют в 1,5-2 раза больше, чем 60% низших слоев населения. В Брази лии в 1995 г. богатейшие 10% населения получали 48% нацио нального дохода, в то время как беднейшие 10% - 0,8% нацио нального дохода, а наиболее богатый 1% населения получал ни много ни мало 12% национального дохода. Примерно такой же разрыв существует в центрально-американских республиках, не сколько меньше - в странах Африки.

В условиях, когда зажиточная верхушка фактически монопо лизирует основную часть покупательной способности общества,

- Как составить резюме: наши советы соискателям

- Сеть постаматов и пунктов выдачи PickPoint, Россия - «~Постамат PickPoint

- Зачем нужно штатное расписание и как его составить

- Растаможка перевозимых грузов — правила и условия

- Боремся с пухопероедами у курочек Как обработать кур керосином и нашатырным спиртом

- История создания старуха изергиль максима горького презентация

- Конвенции Международной организации труда (МОТ) в регулировании трудовых отношений Конвенция мот трудовые отношения

Live Journal

Live Journal Facebook

Facebook Twitter

Twitter